Leggi in Inglese qui.

A partire dagli anni sessanta, negli Stati Uniti si diffuse un clima di contestazione e revisione degli schemi culturali che fino ad allora avevano guidato la società americana, e di condanna delle atrocità perpetrate dall’esercito americano in Vietnam. Nel contesto del cinema Western, il mito della conquista del West iniziò a sgretolarsi, la linea di confine tra buoni e cattivi divenne sempre meno demarcata, e si iniziarono a girare i primi film dedicati alla rappresentazione della cultura dei Nativi Americani in modo più fedele alla realtà. Le violenze dell’esercito americano nei loro confronti, fino ad allora celate dietro una patina di eroismo e difesa della “civiltà” contro i “selvaggi”, permisero ai registi di tracciare un parallelo con l’ipocrisia della società del tempo.

Il tentativo – non sempre pienamente riuscito – di rappresentare la civiltà degli Indiani d’America in modo autentico è soltanto uno degli aspetti del cinema western del filone cosiddetto “revisionista”, che si espanse in direzione di vari temi e sottogeneri; ma con questa lista abbiamo scelto di presentarvi dieci dei migliori film dedicati alla storia e alla civiltà dei Nativi Americani, scelti accuratamente dal nostro esperto Mik per il messaggio che cercano di trasmettere, ovvero che “l’unica nostra speranza sta nella comprensione reciproca e nella consapevolezza che ci sono valori umani condivisi al di là delle motivazioni egoistiche e delle differenze culturali”, nelle parole di Mik stesso; “è importante comprendere i bisogni del prossimo, e questo messaggio è valido più che mai ai nostri giorni”.

Molti di noi si sono avvicinati al genere grazie al pluripremiato Balla Coi Lupi del 1990 o forse con Soldato Blu del 1970; ma i primi film western che si proposero di rappresentare gli Indiani come popolo in lotta per la propria cultura, le proprie tradizioni e la propria sopravvivenza contro un popolo di invasori uscirono già nel 1950, con L’amante Indiana di Delmer Daves e Il passo del diavolo di Anthony Mann. Nel 1954, L’Ultimo Apache di Robert Aldrich fu il primo film ad avere un guerriero Indiano come protagonista. Seguiteci alla scoperta di questi e altri capolavori del cinema Western incentrati sulla civiltà indiana.

il western secondo mik:

DIECI FILM SUI NATIVI AMERICANI

| Titolo | Regista | Anno |

|---|---|---|

| L’Amante Indiana | Delmer Daves | 1950 |

| L’Ultimo Apache | Robert Aldrich | 1954 |

| Il Grande Sentiero | John Ford | 1964 |

| Piccolo Grande Uomo | Arthur Penn | 1970 |

| Soldato Blu | Ralph Nelson | 1970 |

| Un Uomo Chiamato Cavallo | Lee J. Thompson | 1970 |

| Corvo Rosso Non Avrai Il Mio Scalpo | Sydney Pollack | 1972 |

| Balla Coi Lupi | Kevin Costner | 1990 |

| L’Ultimo dei Mohicani | Michael Mann | 1992 |

| Geronimo | Walter Hill | 1993 |

L’Amante Indiana di Delmer Daves, 1950

Con James Stewart, Jeff Chandler, Debra Paget; colore, 93 min

Tom Jefford (James Stewart), divenuto amico nonché fratello di sangue di un giovane ragazzo Apache, é malvisto dai bianchi che lo reputano un traditore e tentano di linciarlo. Tom viene salvato dal generale Howard, che lo convince ad accompagnarlo all’accampamento Apache per formulare un accordo di pace con il capo Cochise. Ma tra i bianchi ci sono anche quelli che, spinti da interessi personali, non vogliono la pace.

Dal romanzo “Blood Brother” di Elliott Arnold, Il film ottenne il Golden Globe del 1951 per il Miglior Film Promotore di Amicizia Internazionale, e diede origine a due sequel: Kociss l’Eroe Indiano ( The Battle at Apache Pass ) del 1952 e Il Figlio di Kociss ( Taza, Son of Cochise ) del 1954.

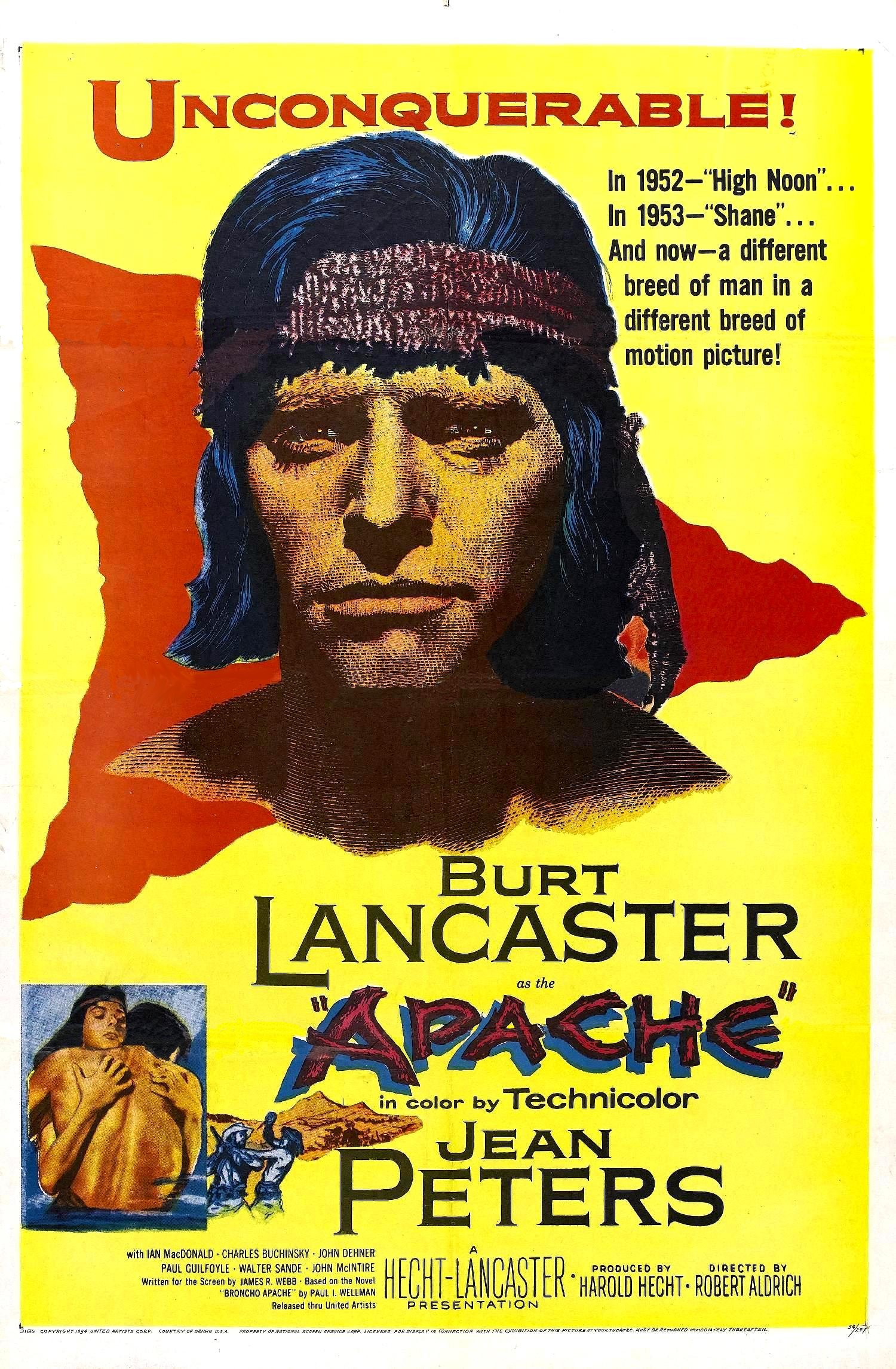

L’Ultimo Apache di Robert Aldrich, 1954

Con Burt Lancaster, Jean Peters, John McIntire; colore, 87 min

Dopo la sconfitta e resa di Geronimo, ultimo capo Apache, i membri della sua tribù si lasciano condurre nelle riserva a loro destinata in Florida. Soltanto il giovane Apache Massai rifiuta di arrendersi e riesce a fuggire con la sua compagna, resistendo al destino assegnatogli dai bianchi e diventando leggenda.

Dal romanzo “Bronco Apache” di Paul I. Wellman, è il primo dei sei western che Aldrich girò insieme a Burt Lancaster. Entrambi avrebbero voluto un finale in linea col libro, che si conclude con la morte di Massai ucciso da un consanguineo traditore, ma Aldrich dovette sottoporsi al volere della produzione, che volle proporre un finale più ottimista.

Il Grande Sentiero di John Ford, 1964

con Richard Widmark, Carroll Baker, Ricardo Montalban; colore, 154 min.

Sfiniti dalla fame e dal freddo nella riserva indiana dell’Oklahoma, gli Cheyenne partono per tornare nel Wyoming, affrontando una marcia impervia di 2.000 kilometri attraverso deserti e tempeste di neve che li vede decimati. Raggiunti dai soldati del Capitano Archer, inviati a mediare un accordo, inizia una trattativa che non interessa né ai politici né ai militari e viene distorta dalla stampa. Gli unici a prendersi a cuore la sorte degli Indiani sono il Capitano Archer, la quacchera Deborah e da ultimo il Ministro Degli Interni. Le avversità affrontate creano divisioni anche tra gli Cheyenne, fino al punto cruciale che porta ad una lotta fratricida.

La sceneggiatura del film fu tratta dai libri Cheyenne Autumn di Mari Sandoz e The last Frontier di Howard Fast. Questo ultimo western di Ford, tratto da un fatto realmente accaduto, venne presentato come una forma di risarcimento morale da parte del regista nei confronti nativi americani che spesso aveva descritto nei suoi film come selvaggi spietati.

Nel 1985 in ben tre albi della collana Tex di Sergio Bonelli si dipanò una storia presa direttamente dal film.

Piccolo Grande Uomo di Arthur Penn, 1970

Con Dustin Hoffman, Faye Dunaway, Chief Dan George; colore, 139 min

L’ultracentenario Jack Crabb racconta la sua vita ad un giornalista. Sopravvissuto al massacro della sua famiglia e salvato da un Cheyenne che lo porta al suo villaggio, Crabb – soprannominato “Piccolo grande uomo” per il suo coraggio nella lotta – sceglie di continuare a vivere nella tribù che lo aveva accolto.

Lo sterminio del suo villaggio da parte dell’esercito americano, tuttavia, lo costringe a tornare a vivere tra i bianchi. Dopo svariati tentativi di integrarsi, e dopo aver assistito a ulteriori massacri indiani da parte dell’esercito, Piccolo Grande Uomo decide di vendicare la sua tribù, contribuendo così alla sconfitta del generale Custer a Little Big Horn.

Tratto dal romanzo di Thomas Berger, il vero “Piccolo Grande Uomo” (Little Big Man) era in verità un capo tribù degli Oglala Sioux e aveva poco in comune con il personaggio inventato di Jack Crabb.

Soldato Blu di Ralph Nelson, 1970

con Candice Bergen, Peter Strauss, Donald Pleasence; colore, 112 min

Il film è incentrato sulla storia di Kathy, ragazza bianca, che dopo essere stata rapita e aver trascorso due anni vivendo con una tribù Cheyenne, viene liberata da un gruppo di soldati e si unisce a loro per raggiungere il promesso sposo in un accampamento dell’esercito. I soldati vengono però raggiunti e uccisi dagli indiani, lasciando Kathy e il giovane “soldato blu” Honus soli nel tentativo di raggiungere il forte.

Durante il viaggio Kathy spiega a Honus le ragioni degli indiani, giustificando la loro violenza come autodifesa per i torti subiti dai bianchi. Kathy e Honus assistono poi al massacro di Sand Creek, uno dei più famigerati episodi delle guerre indiane, durante il quale un villaggio di circa cinquecento Cheyenne e Arapaho indifesi furono uccisi e mutilati dall’esercito americano.

Il massacro è ritratto nel film in tutta la sua brutalità, e il film fece scalpore per le scene di violenza esplicita che costituivano una denuncia degli abusi dell’esercito americano, sia nei confronti degli Indiani sia in collegamento al recente massacro di My Lai in Vietnam, di cui secondo molti critici il film costituiva un’allegoria.

Un Uomo Chiamato Cavallo di Elliot Silverstein, 1970

con Richard Harris, Judith Anderson, Jean Gascon; colore, 114 min.

L’aristocratico Inglese John Morgan ( Richard Harris ) è fatto prigioniero dai Sioux durante una battuta di caccia con tre amici, che vengono subito uccisi. Morgan viene invece portato all’accampamento e affidato alla madre del capo tribù Mano Gialla per essere usato come cavallo da soma.

Grazie all’aiuto di Batise, prigioniero nell’accampamento da anni e mutilato per aver tentato la fuga, Morgan impara lingue e costumi della cultura indiana, riuscendo nel tempo a comprenderne gli usi che fino ad allora gli erano parsi “barbarici”. Dopo aver superato dure prove di iniziazione, viene accettato dai Sioux come guerriero con il nome di “Shunka Wakan” ( “l’uomo chiamato cavallo” ) e partecipa con loro ad una sanguinosa battaglia contro i nemici Shoshone.

Nonostante il tentativo di presentare per la prima volta la cultura Sioux in modo autentico e privo di pregiudizio, il film non riuscì ad evitare di trasmettere un punto di vista inequivocabilmente “bianco” e, anche a causa di svariati travisamenti e inesattezze nella rappresentazione dei Sioux, non fu ben accolto dalla comunità nativa americana. Il film è comunque molto apprezzato dal resto del pubblico per i numerosi dialoghi in lingua originale Sioux e per la fotografia di Robert B. Hauser, che lavorò nello stesso anno anche a Soldato Blu.

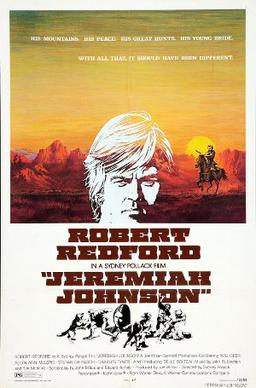

Corvo Rosso Non Avrai Il Mio Scalpo di Sydney Pollack, 1972

Con Robert Redford, Will Gear, Delle Bolton; colore, 108 min.

Jeremiah Johnson, veterano della guerra messicano-statunitense, si ritira sulle Montagne Rocciose per vivere alla maniera dei trapper, pionieri esploratori che vivevano di caccia e di vendita delle pellicce pregiate degli animali catturati. Il primo duro inverno sulle montagne lo mette a dura prova, ma grazie all’aiuto dell’eccentrico veterano Chris Lapp acquisisce le conoscenze necessaria alla sopravvivenza.

Procedendo da solo nelle sue esplorazioni, si trova ad adottare il bambino muto dell’unica sopravvissuta a un attacco dei Blackfoot e a sposare la figlia del capo indiano di una tribù loro avversa. Si dedica così a prendersi cura della sua famiglia fino a quando l’esercito gli chiede di prestare soccorso a un gruppo di coloni rimasti isolati. In quest’ultimo frangente viola, attraversandolo, il sacro cimitero della tribù dei Crow, che si vendicano uccidendo sua moglie e il bambino. Pazzo di dolore, Jeremiah Johnson dedica il resto della sua vita alla vendetta, sconfiggendo i suoi nemici fino all’ultimo guerriero e guadagnandosi così il rispetto e l’ammirazione da parte dei Crow stessi, che erigono un monumento al suo coraggio.

Il film é tratto dal racconto Crow Killer di Raymond Thorp e Robert Bunker e dal romanzo The Mountain Man di Vardis Fisher, entrambi dedicati alla vita di John Mangiafegato Johnson, personaggio realmente esistito su cui al tempo circolarono numerose leggende.

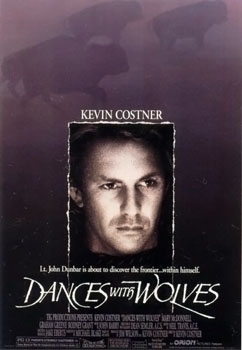

Balla Coi Lupi di Kevin Costner, 1990

Con Kevin Costner, Mary McDonnell, Graham Greene; colore, 181 min. (versione cinematografica)

Al tempo della guerra di secessione, il tenente John Dunbar, gravemente ferito durante una battaglia in Tennessee, compie un atto di estremo coraggio che porta le forze Unioniste alla vittoria. Come premio per il suo valore gli viene data la possibilità di trasferirsi ovunque desideri; scelto un presidio di frontiera, Dunbar viene inviato all’avamposto di Fort Sedgewick, che trova abbandonato.

Trascorse le prime settimane in compagnia soltanto del suo cavallo e di un lupo che gli diventa amico, stabilisce un dialogo con la tribù dei Sioux Lakota, in lotta con i vicini Pawnee. La vita a stretto contatto con i Lakota lo porta a comprenderne i problemi e condividerne costumi e tradizioni, al punto di imparare la loro lingua e sposare la figlia adottiva del medico della tribù. Agli occhi dell’esercito americano, però, il tenente Dunbar è ormai considerato un traditore.

Tratto dal romanzo omonimo di Michael Blake, che scrisse anche la sceneggiatura del film, vincitore di sette premi Oscar: miglior film, miglior regia, migliore sceneggiatura non originale, miglior fotografia, miglior montaggio, miglior sonoro e miglior colonna sonora drammatica.

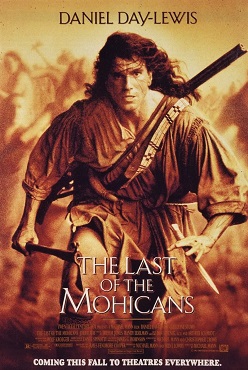

L’Ultimo Dei Mohicani di Michael Mann, 1992

con Daniel Day Lewis, Madeleine Stowe, Jodhi May; colore, 117 min.

Sul fronte nordamericano della guerra dei sette anni, le tribù indiane si trovano a combattere su fronti opposti: molte si sono alleate all’esercito Francese, altre, come Cherokee e Mohawk, a quello Inglese. In questo contesto, il film narra le vicende degli ultimi membri della tribù indiana del Mohicani: il padre Chingachgook, ex capo tribù (Daniel Day Lewis), il figlio Uncas e un giovane inglese di nome Nathan Occhio di Falco, adottato da bambino quando la sua famiglia fu sterminata.

I tre vivono in pace cacciando nella foresta e mantenendo buoni rapporti con gli inglesi grazie l’aiuto di Nathan che parla la loro lingua. Diretti all’ovest lontano dalla guerra, si trovano a salvare una compagnia inglese di scorta alle figlie del comandante Munro, attaccata dalla tribù Urone con a capo il feroce Magua. L’attacco è una vendetta personale del capo Urone verso il comandante Munro colpevole di aver ucciso i suoi figli. Durante i vari scontri, i due fratelli Mohicani si innamorano delle figlie del capitano inglese e fanno di tutto per salvarle quando gli Uroni le catturano dopo aver ucciso il loro padre.

Tratto dal libro omonimo di James Fenimore Cooper, il film vinse un premio Oscar alla colonna sonora, ed è ancora oggi considerato un capolavoro del genere. Daniel Day-Lewis si sottopose a un’intensa preparazione per interpretare il ruolo di Chingachgook, vivendo per mesi di caccia e pesca nei luoghi dove il suo personaggio avrebbe dovuto vivere. Al termine delle riprese del film, che furono a loro volta molto impegnative, l’attore dovette farsi curare per claustrofobia ed allucinazioni.

Geronimo di Walter Hill, 1993

Con Jason Patric, Gene Hackman, Wes Studi; colore, 115 min

A causa della sua conoscenza della lingua Apache, il tenente Charles Gatewood viene incaricato dal generale Crook di scortare il capo indiano Geronimo al forte. Dopo aver affrontato un gruppo di texani che vogliono uccidere Geronimo, i due sviluppano una sincera amicizia. Purtroppo però la tregua tra l’esercito statunitense e gli indiani si infrange, Geronimo fugge verso il Messico e forma delle bande di indiani che fanno strage di coloni.

Il generale Crook viene sostituito dal generale Miles, che mette in isolamento Gatewood e il suo collega Britton Davis, licenzia le guide indiane e manda cinquemila soldati a sconfiggere un piccolo gruppo apache che comprende donne e bambini. Deciso poi a trovare Geronimo, il generale chiede segretamente a Gatewood di rintracciarlo e offrirgli una resa onorevole.

A detta del regista stesso, il film si propose di narrare la complessità degli eventi storici riguardanti la resa di Geronimo in maniera attendibile e approfondita, e fu ben accolto dalle comunità di nativi americani al tempo dell’uscita.

Geronimo è interpretato da Wes Study, attore indiano americano della tribù dei Cherokee che interpretò anche il feroce Magua nel film L‘Ultimo dei Mohicani e il guerriero pawnee in Balla coi Lupi.

Immagine di copertina: Mt. Timpanogos Sunset, Wasatch Range, Utah, di Curtis Fry.